Trango

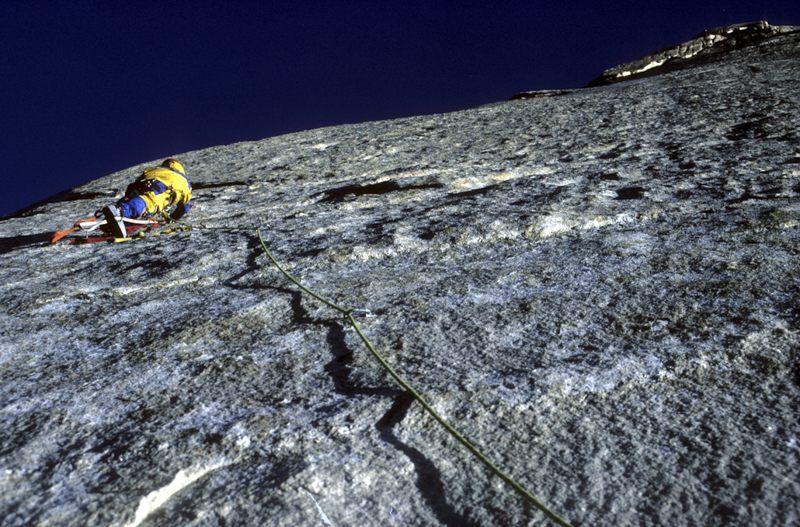

「トランゴについて話しをすることはまだ苦しい。私にとってはとてもデリケートなことだし、本当の思いは心の奥底にしまったままなのだ。」1984年にトランゴでのクライミングに挑戦したスタイン・ピーター・アーシェイム。

「あのラインを見てくれ。」オンダルスネス出身の23歳のクライマー、ハンス・クリスチャン・ドーセスは、オスロにあるスタイン・ピーター・アーシェイムの家で身を乗り出して話し始めた。それは1982年のことだった。壁には、パキスタンのカラコラムの雄大な山脈の絵が架けてあった。ハンス・クリスチャンは、山の表面の黒くて細いラインを指でなぞった。彼は誰も試みたことがないクライミングルートを考えていたのだ。ここから、トランゴ・タワーへの夢が始まった。

その2年後の1984年6月、ついに夢が実現された。ハンス・クリスチャンは、スタインとクライミング仲間のフィン・デーリ、ダグ・コルスラッドもこのプロジェクトに誘い入れ、「ノルウェー人トランゴ探検隊1984」を結成した。Norrønaやパキスタン航空、タバコ製造会社等、たくさんの会社がスポンサーとして彼らをサポートすることとなった。それぞれ180キロの荷物を持った4人のノルウェー人たちは、友人やガールフレンドに別れを告げ、イスラマバード行きの飛行機に搭乗した。彼らは、後にアメリカの雑誌「クライミング」が登山における最も素晴らしい偉業の一つ」と称えたクライミングに出発したのである。探検隊の参加チームは、ヒマラヤ、トロールヴェゲン、ヨセミテ、マッキンリー山脈、アイガー山北壁などの登山経験者や、冬期のフルルンガネ登山、南フランスの最新スタイルのクライミングの経験者まで、非常に経験豊かなクライマーで構成され、全員が野心に溢れていた。そして彼らは一人一人同じ山の写真を持ってきていた。この山については、ただ一種類の写真しか見つからなかったのだ。巨大な山腹は切り立っており、とても印象深い様相だ。こんな山が本当にあるのだろうか。しかし、それは確かに存在するのである。雄大なトランゴ・タワーズは彼らを待ち構えていた。

ここからのストーリーは広く知れ渡ることとなる。ノルウェー人のクライマーなら誰でも無意識のうちに耳にしたはずである。ハンス・クリスチャン、フィン、ダグ、そして、スタインは、空気が薄く、悪天候下での難しいクライミングを乗り切り、信じ難いほどの困難な計画を実現しつつあった。彼らはトランゴの東壁をゆっくりと登っていた。間もなく山頂である。しかし、4週間東壁で過ごし、彼らの食料は少なくなってきていた。バルトロ氷河の上方数千メートルの地点に設置した宙吊りテントの中で激しい議論を繰り広げた結果、ダグとスタインは下山することとなった。残りの食糧を考慮すると、これが唯一チームの誰かが山頂まで登りきることができる手段だった。ハンス・クリスチャンとフィンは登山を続けた。1984年8月4日、スタインは双眼鏡で2人の友人の行方を追っていた。ハンス・クリスチャンとフィンはトランゴの山頂に立っていた。ノルウェー人のトランゴ探検隊は誰もが不可能と思っていた偉業を成し遂げ、国際的に最高レベルのクライマーとなったのだ。彼らは、世界中で最も待ち望まれていたクライミングルートを開拓した勝利者だった。

しかし、その数日後に下山を始めた時に何かが狂い始めた。ハンス・クリスチャンとフィンは命を落としてしまったのだ。ノルウェーのクライミング・コミュニティにとっては衝撃的な事件であった。ノルウェー人の最も優秀なクライマー2人がこの世を去ったのだ。無事に帰国したものの、肉体的にも精神的にも旅の緊張感が抜けない状態で、スタインは「トランゴ-勝利と悲劇」と題した著作を書き上げた。これは最もパワフルな山岳作品の一つである。ノルウェー人クライマーにとっては何世代にもわたるバイブルであり、生涯を通じてインスピレーションの源となる本である。

ノルウェー人がトランゴ・タワーのルートを開拓してから、25年が過ぎた。「僕があの登山隊の一員だったなんて、今となっては信じられない。」とスタイン・ピーター・アーシェイム。オスロのダウンタウンでエスプレッソを飲みながら、彼の思いは1984年に遡った。「あの山壁で宙づりになっていたなんて、今となっては現実味がありません。すごくおかしな気分で、あのとき以来あんな感覚は体験したことがないのです。」

— 現実味がないというのは、どういう意味ですか?

「ノルウェー人が開拓したこのルートの国際的な地位について読んだり、僕の著作が世間でどう受け止められているかを聞いたり、人々がハンス・クリスチャンとフィンについて語っているのを聞くと、『あっ、僕もその一員だったんだよな』って思うのです。だから、このルートの開拓に関わったことを誇りに思っています。でも一方で、あのルートを開拓しないで、全員無事に帰れたらもっとよかったのに…とも考えてしまうのです。でも、もしそうだとしたら、僕の人生はすごく違ったものになったと思います。違った家族に囲まれて、今の子どもにも恵まれなかったと思う。こんなことをいろいろ考えていると頭がおかしくなってくるのですけど。」

1984年、ハンス・クリスチャン・ドーセスは、著名なクライマーであるラグンヒル・アムンセンと結婚していた。トランゴでの事故から1年半が経過した後、スタインはラグンヒルと結ばれた。「言葉にすることは難しいです。トランゴでの経験は圧倒的なものでした。あの旅の思い出は僕の心の奥深くに絶えず宿っています。」とスタイン。

— もう人からトランゴのことについて尋ねてほしくはないですか?

「いえ、あれはノルウェーのクライミング界における歴史的な出来事だったし、そのことについて話したくないわけではありません。でも、あの旅についてしっかりと話したのは片手で数えられるほどの回数だと思います。25年経った今、あの旅について全てを語る時が来たのでは…と感じているのです。」

— どんな内容を話すのですか?

「僕自身があの旅でどのような経験をしたかについてです。もちろん、僕の本を読んだ人はたくさんいますが、生で話を聞くことはエキサイティングだと思うのです。また、僕らのようなスポーツクライマーが何を求めているかについても話したいです。60歳近くになってくると、当然若いときとは違った人生観になります。1984年に僕は、『危険を求めて登山をしようとは思わない』と言いましたが、今ならこう言います、『危険だからこそ僕は山に登るのだ』とね。この考えは2008年の夏、自分の中でとてもはっきりと自覚できました。」

— 何があったのですか?

「ラルフ・フェイバック (71歳) とオッド・イライアソン(64歳)と一緒にトロールリッゲンに登ったのです。ラルフは、彼とアルネ・ラナース・ヒーンが登頂してから50周年となったことをお祝いしたかったのです。当初、我々は才能溢れる若いクライマーであるビャッテ・ボーに参加してほしいと考えていました。でも、彼の都合がつかないことがわかって、なんてこった!やれやれって気分でした。で、3人の年寄りが巨大な山壁に挑んだわけですよ。我々にとっては、大変なクライミングでした。怖じ気づいてしまったのです。ついに山頂に到着した時は、思わず3人で涙してしまいました。」

— あなたも泣かれたのですか?

「もちろん!あの時泣いたことを未だによく思い出すんです。それにしても、強烈な体験をしたものです。生きているということをあれほど実感したことはなかった。それこそがすべてだったと思います。我々が能力の限界まで挑戦した大胆な計画を成し遂げた見返りがその感覚だったのではと思います。でも、わずか2日後、そんな気分は覆されました。真夜中に電話でロルフ・ベイが K2で行方不明になっていることを知らされたのです。」

K2での事故のわずか1ヶ月前、ロルフ・ベイ(33歳) はノルウェー人が開拓したルートでトランゴ・タワーに何度も登頂したクライミングチームの一員だった。ロルフは、スタインとその旅のことについて何度も話し合っていた。彼はトランゴをテーマにしたスタインの著作がきっかけでクライミングを始めたと語っていた。次第に彼らかはお互いを本当に理解できる関係になっていった。彼らの関心事は共通しており、一緒に南極探検計画も練っていた。「ロルフがK2で行方不明になったのは理解できないことでした。なんだか、急にクライミングがばかげたことに思えてきましてね。」

— どういう意味ですか?

「クライミングについて抱いていた理想的な考え、クライミングに関する大げさな言葉や、生きて帰ることを前提としている、とかいう諸々のことがなんだかね…。でも、このような要素がどうでもよくなってしまうと、クライミングは意味がなくなるのです。多くのクライマーが車を運転することも危険だと言ってクライミングの危険性を正当化しますが、僕にはわからないのです。この比較はまったく関連性のないものだからです。人がクライミングをする理由の一つはそれが危険であるからだと思います。落下したら命を落とすような環境を克服することに喜びを感じるんですよ。好奇心と肉体的な挑戦、そして死と隣り合わせになっている感覚、これらがクライミングで重要な要素です。ドライブで得られるようなうきうき感とは質が違います。ただし、大掛かりなクライミングを成し遂げた後は、本当に何とも言えない陶酔感を得られるのです。」

— その感覚にあなたは取り憑かれていたのですか?

「それはいい質問ですね。僕はクライミングによって得られる見返りのようなものに惹かれていたのだと思います。ほとんどの人たちが体験することのない登頂経験に夢中になっていたと言えるかな。明らかに危険であるのになぜクライミングをするのかと多くの人は訊ねます。でも、こんな質問に答えることはもうしません。彼らは『人生の意味を説明してくれますか?』と私に訊いているのに等しいのです。こんな質問に私はなんて答えたら良いのでしょう。誰とでも同じように生きている人に対しては、人は何も訊いてこないし、なぜみんなと同じように生きるかなんて訊かないものです。一線を越えたことをした途端に、壁が目の前に立ちはだかって、自分の人生を正当化するように諭される。いきなり回答できない問題に答えなくてはならない状況になってしまうのです。」

— トランゴに登った後では、クライミングに対する気持ちの変化はありましたか?

「いや、ずっと継続的にクライミングをしていたし、変化はなかったですよ。あれから1年後の1985年にはエベレストに登りました。気持ちの変化が芽生えたのは子どもができてからです。この頃からヒマラヤ山脈の高山に登ることを控えるようになりました。1995年にヒマラヤのDrang Rag Riに向かう前のことはよく憶えています。娘が階段で私にしがみついて、『パパ、山で死んじゃいや』って叫んだのです。これはこたえましたね。この時私は、父親になったということを本当に自覚しました。それ以降、私はヒマラヤ山脈の高山に登ることをやめたのです。」